DAVID REIMONDO

Quale

sia stata la sostanza dell’immagine è agevole da stabilire: un calco. Secondo la tradizione religiosa

dell’occidente l’uomo stesso è immagine, ipotetico calco del suo creatore. Che

non lo si realizzi più con il fango, come nel racconto della Genesi, o con la

cera – come si faceva in antiquo con i volti dei morti – o ancora con la

traccia pittorica, come nel mito narrato da Plinio del primo artista spinto a

fissare il suo profilo dall’ombra proiettata sul muro, ma con tecniche relativamente nuove (la

fotografia, il videotape, i softwares digitali) non è decisivo. Calco, sindone,

fotografia: non soltanto volumi o colori disposti nello spazio, ma spazio

complesso di intermediazione fra le cose, il corpo (la cosa che è il corpo),

l’idea. L’eidos, appunto, forma opposta a materia, qualità, carattere

specifico, essenza, tipo, metodo, maniera, bellezza. Inquietante per la

possibilità di animarsi, acquisendo “moto e respiro”, come scrive Settis. Osteggiata come schermo idolatrico e

venerata al tempo stesso da chi vi coglieva invece “una presenza

dell’indicibile che scaturisce dalla materia” (Sendler).

Apparentemente

sopita - e stranamente, in un’epoca in cui l’“animazione” dell’immagine ha

raggiunto una effettiva producibilità tecnica - la tensione fra iconoclasti e

cultori dell’immagine lascia spazio oggi ad una più spinta tematizzazione di

questa come luogo in cui presenza e assenza si sovrappongono per dare luogo ad

una realtà supplementare (Lanier). Tenendoci al campo, ristretto ma

particolarmente significativo, della figura umana, notiamo una divaricazione

accentuata fra i lavori artistici che documentano le ricerche condotte nella

linea del post-umano e quelli impostati sull’appearance. Nei primi è la

manipolazione reale, cruenta, del corpo ad integrare l’opera. Negli altri la

messa in scena di identità fittizie, di cerimoniali recitati a vuoto, di

travestimenti. La scrittura foto e videografica applicata ai due modelli

produce, paradossalmente, esiti antitetici: depotenzia ciò che è reale,

realizza il fittizio. Ma, in qualche modo, queste declinazioni sembrano

riprodurre uno schema proprio di una situazione non più attuale, definito già

negli anni ’60 tra le polarità opposte delle “antropometrie” di Yves Klein e

delle Marylin di Andy Warhol. Lo

slittamento che si sta verificando, grazie anche alle nuove modalità di

elaborazione ed ai nuovi supporti, sembra indirizzarsi verso un’immagine che

non è più un oggetto - sia pure sui generis - da produrre ma, in qualche

modo, uno stato di realtà indipendente al quale si può accedere e di cui ci si

applica a cogliere il flusso.

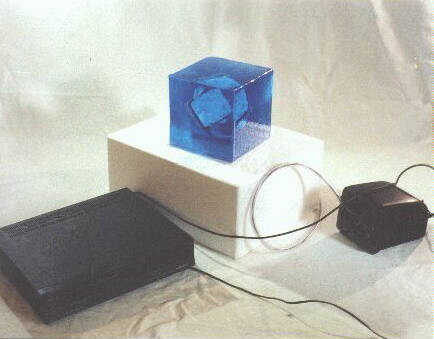

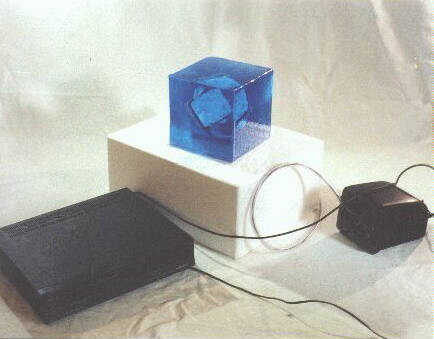

In

questa prospettiva si colloca il lavoro di David Reimondo, attivato da immagini

di corpi trascelte da registrazioni video, sottoposte ad una scansione da parte

di macchinari che ne analizzano la frequenza luminosa e quindi digitalizzate e

stampate, per essere poi ricoperte da uno spesso strato di resina che

attraverso la sua consistenza gelatinosa e la sedimentazione ondulata

conferisce all’insieme una parvenza mobile e traslucida, che mima il movimento

impercettibile dei pixels su un monitor. Profili attraversati dalla luce che

emergono dallo sfondo azzurro come da una profondità siderale, che l’artista ha

chiamato “Anime” per sottolinearne il carattere immateriale, il tratto di

“automovimento” che è loro connaturato. E che sovente ritornano alla dimensione

originaria, in lavori come “Feeding” (1999) ove l’immagine viene emessa da un

monitor incapsulato, anch’esso, nella resina, o in una installazione senza

titolo dello stesso anno dove lo schermo, nascosto dietro un pannello finge a

sua volta la configurazione del quadro.

Si

modula così un confronto tra fissità mobili e mobilità stabili che affranca, in

certo modo, l’immagine dal mezzo; che scavalca la nozione di “corpo intercambiabile”,

preconizzato per il cibernauta da Eric Gullichsen, per mettere a fuoco l’essenza stessa dell’immagine rintracciata

nel ruolo intermedio fra sensibile e soprasensibile che Platone riconosceva

all’anima.

s.r. (2000)